|

Willi Joliet

Mit freundlicher Genehmigung des Herrn Architekten Hans Merian

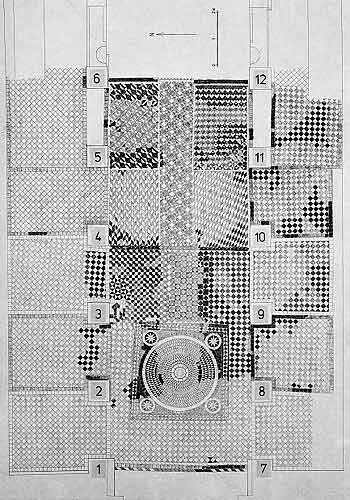

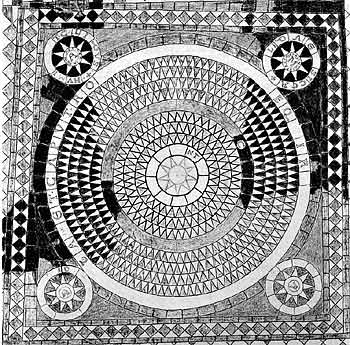

Beschreibung des Bodens Der Schmuckfußboden besteht aus roten, weißen, weiß-engobierten und schwarzblau-geschmauchten Fliesen. (engobieren = eine keramische Grundmasse mit einer andersfarbigen z.B. weißbrennenden Masse überziehen) (schmauchen = unter Sauerstoffentzug brennen, was eine schwarzblaue Färbung einer sonst weißbrennenden Tonerde bewirkt). Die Stärken der Fliesen wechseln von 18 mm bis 32 mm. Die Kanten sind leicht nach unten abgeschrägt. Der keramische Boden wurde in ein Kalkmörtelbett mit einer durchschnittlichen Fugenbreite von 3 mm verlegt. Die Fliesen liegen in den Seitenschiffen als Schachbrettmuster in Diagonalverlegung. Jochweise ist das Schwarz-Weiß-Muster zu Teppichen gerahmt. Betont wird die jochweise Trennung noch durch unterschiedliche Verschiebung der Verlegeachse. Auch im Mittelschiff liegt der Boden in teppichartiger Aufteilung. Die Musterung ist reich und hebt sich besonders durch die Verwendung roter Fliesen deutlich vom Belag der Seitenschiffe ab. Ein läuferartiger Mittelstreifen betont wirkungsvoll den Weg zum Altar. Dem Mittelstreifen ist westlich ein quadratischer Teppich (Kosmosbild) vorgelagert. Die Seitenlange des Quadratfeldes beträgt cirka 3,70 m. Das Quadratfeld ist leicht verzogen. Die Bordüre des keramischen Teppichs wird aus schwarz-blauen diagonal gestellten Quadraten und weißen Dreiecken sowie schwarz-blauen Rechtecken als Rahmung gebildet. Die einbeschriebene Mittelrosette hat einen Durchmesser von 3,10 m. Die vier kleinen Zwickelrosetten haben jeweils einen Durchmesser von ca. 0,60 m. Die Mittelrosette wird aus zwölf Kreisbändern gebildet, die eine Zentralplatte umschließen. Der äußere ungegliederte schwarz - blaue Kreisring tangiert die Schmuckbordüre und wird durch die Zwickelrosetten unterbrochen. Der nächst kleinere Kreisring aus ungegliederter weißer Keramik trägt Inschriften. Die erhaltenen Bruchstücke der Inschrift dieses Kreisringes lauten: . . TAM ET CAPUT RO . . im nördlichen Teil und .. EG. IR . . im südlichen Teil. Es folgen vier Kreisringe, die aus schwarz-blauen und weißen Dreiecken gebildet werden. Die Spitzen der weißen Dreiecke weisen nach außen. Auf die vier gegliederten Kreisringe folgt ein ungegliederter schwarz-blauer Kreisring. Leider wurden von diesem Kreisring nur acht schwarz-blaue Keramikstücke gefunden. Im südöstlichen Teil des Kreisringes ist eine runde Fliese in weißer Farbe eingearbeitet, in die der Buchstabe C eingeschnitten ist. Auf den ungegliederten Kreisring folgen drei gegliederte Kreisringe. Dabei wechseln schwarz - blaue mit weißen Dreiecken, wobei die weißen mit den Spitzen wiederum nach außen weisen. Den Übergang zur Zentralrosette bildet ein ungegliederter weißer Kreisring. Ein Bruchstück wurde in der Aufhöhungsschicht gefunden. Dieses trägt die Buchstaben NT. In der Kopie wurden die Buchstaben NT in südöstlicher Richtung angeordnet. Die Zentralrosette ist wie die Zwickeirosetten gegliedert. Zentralscheibe und Dreiecke des Umkreises sind jedoch gänzlich in schwarz - blauer Keramik gefertigt. Der Zustand ist in diesem Bereich nicht durch Funde gesichert. Die Zwickel zwischen eingeschriebenem Kreis und Schmuckbordüre sind in polygonaler roter Keramik gearbeitet. Sie bilden den Grund für die vier kleinen Rosetten. Die Zwickelrosetten werden jeweils aus einer beschrifteten kreisrunden Scheibe, einem Kreisring aus schwarz - blauen und weißen Dreiecksfliesen sowie einem abschließenden weißen Kreisring gebildet. Die inneren Kreisringe bestehen jeweils aus neun weißen und neun schwarz - blauen Dreiecken. Die Spitzen der schmalen weißen Dreiecksfliesen weisen nach außen. Die abschließenden weißen Kreisringe tragen eingeschnittene Beschriftungen. Die Inschriften sind sehr sorgfältig in Großbuchstaben eingeschnitten. Die Wörter werden durch Punkte begrenzt. Die Majuskelschrift (nur Großbuchstaben) besteht aus kapitalen und unzialen Buchstaben. A, E und T kommen in beiden Formen vor. Die kapitalen Buchstaben entsprechen einer weiterentwickelten Form der römischen Kapitalschrift, die unzialen Buchstaben sind eine späte Form der Unzialis, der Schrift des frühen Christentums in Süd- und Westeuropa. Der Name Unzialis stammt vom lateinischen uncia, das ist eine Zollgröße. Die Buchstaben der Mittelkreise sind auf den Mittelpunkt der großen Rosette ausgerichtet und liegen auf den Diagonalen des quadratischen Feldes. Die nordöstliche Zwickelrosette trägt auf der Kreisscheibe den Buchstaben A und die Umschrift: AER VER SANGVIS . In den äußeren Kreisring ist HVMI . . . T C. LIDUS eingeschnitten. In der Kreisscheibe der südöstlichen Zwickelrosette findet man im Zentrum den Buchstaben M und die Umschrift IGNIS ESTAS COLERA. Vom äußeren Kreisring blieb LIDA E. SICCA erhalten. In der Aufhöhungsschicht fand man ein Bruchstück des Mittelkreises der nordwestlichen Zwickelrosette. Auf dem Fragment sind: der Ansatz des zentralen Buchstabens D und als Teil der Umschrift FLEG zu erkennen. Vom äußeren Kreisring haben sich zwei Teile mit den Buchstaben ID in situ erhalten. Die südwestliche Zwickelrosette ist gänzlich verloren. Wo nordöstliche und südöstliche Zwickelrosetten den beschrifteten Kreisring der großen Rosette tangieren, liegen jeweils Passstücke, in die Kreuze eingeschnitten sind. In der Kopie wurden die Zwickelrosetten sinngemäß ergänzt!

Mit freundlicher Genehmigung des Herrn Architekten Hans Merian Das Kosmosbild

Die zum Mittelpunkt des Quadrates ausgerichteten Buchstaben auf den Mittel-scheiben der Zwickelrosetten ergeben den Namen ADAM. ADAM (hebr. Mensch) steht nicht nur für den von Gott geschaffenen Menschen. Als Urheber von Sünde und Tod tritt Adam bei Paulus (Röm. 5,14 und 1. Kor. 15,45) in Gegensatz zu Christus, dem zweiten Adam und Urheber des Lebens. Im Mittelalter bezog man die vier Buchstaben ADAM auf die vier Gegenden ANATOLE ORIENS, DISSIS OCCIDENS, AROTOS SEPTENTRIO und MICCIMBRIA MERIDIES. Eine Deutung der lnschriftfragmente des großen Kreisringes ist noch nicht gelungen. Bei Herstellung der jetzt in der Kirche verlegten Kopie wurde auf eine textliche Ergänzung der inneren Kreisringe verzichtet, da die wenigen Fundstücke aus diesem Bereich keine klaren Rückschlüsse zulassen. Folgt man den bekannten schematischen Darstellungen der viergeteilten Welt (z.B. einer enzyklopädischen Sammelhandschrift des 9. Jahrhunderts, die auch in Erzbischof Annos Besitz war — heute: Köln, Dombibliothek Handschrift Nr. 83 II), so könnten im Zentrum die Beschriftungen KOCMOC, MVNDVS, ANNVS und HOMO gestanden haben. Die viergeteilte Welt verdichtet sich in dem Zentrum ,,Erde – Jahr - Mensch“ als dem Makro- und Mikrokosmos. Eine große Bedeutung wurde der Zahlensymbolik im Mittelalter beigemessen. Drei: Diese Zahl galt schon im Altertum als heilig. Noch heute ist das Sprichwort in Gebrauch: ,,Aller guten Dinge sind drei.“ Der Grund für die Bedeutung und Beachtung der Dreizahl liegt in der Natur derselben. Bei der Vorstellung von Raum und Zeit stößt man immer wieder auf die Dreizahl. Zum Beispiel: Jedes Ding wird, ist und vergeht. Im räumlichen Denken erscheint uns der Raum als Anfang, Mitte und Ende, als Oben, Mitte und Unten oder als Höhe, Breite und Tiefe. Die Zeit ist uns bekannt als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Tag wird aufgeteilt in Morgen, Mittag und Abend, die Nacht in Abend, Mitternacht und Morgen. Das Dreieck ist die Grundfigur aller geradlinigen Formen. Der Dreizahl begegnen wir auch bei der Entwicklung unserer Gedanken, im Erkennen, Vergleichen und Einordnen, oder dem Denken, Urteilen und Handeln. Die Drei spielt eine große Rolle in der Götterlehre der Völker. Im Christentum ist die Drei das Symbol der göttlichen Dreieinigkeit. Christus weilte dreiunddreißig Jahre auf dieser Welt. Eine besondere Beziehung besteht zwischen Oberpleis und den drei Weisen aus dem Morgenlande, denen im Altaraufsatz drei Erzengel entgegengestellt sind. Von Bedeutung war die Drei im Mittelalter auch als Bezeichnung für das sogenannte ,,trivium“ (Dreiweg) bestehend aus Grammatik, Dialektik und Rhetorik, einem Teil der ,,septem artes liberales“ (der sieben freien Künste), als Lehrstoff der Klosterschulen. Vier: Zu den drei sprachlichen Fächer des ,,trivium“ kamen die vier mathematischen Fächer des sogenannten ,,quadrivium“ Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie hinzu. Die grundlegenden Begriffe der mittelalterlichen Philosophie aber waren das ,,tradere“ (Überliefern), das den einzelnen in ein tragendes Ganzes eingegliederte und die ,,summa“ (das Ganze der Wissenschaften) das der gelehrte mittelalterliche Mensch in ein System zu bringen versuchte. Die Vier ist im Oberpleiser Kosmosbild vielfach eingearbeitet. Als Beispiele: Das Feld hat die Form des Quadrates. Es gibt vier Zwickelrosetten, vier ungegliederte Kreise, vier gegliederte Kreise, vier Buchstaben für den Namen ADAM, die gleichen vier Buchstaben als Anfangsbuchstaben für die Weltgegenden, die Vierzahl der Elemente, Jahreszeiten, Eigenschaften und Temperamente. Sollten im Zentrum noch die Worte KOCMOC, MVNDVS, ANNVS und HOMO gestanden haben, so wäre hier wieder die Vierzahl festzustellen. MVNDVS ist der aus vier Elementen geschaffene Makrokosmos, ANNVS die in vier Jahreszeiten unterteilte Zeiteinheit und HOMO der in vier Temperamente unterteilte Mikrokosmos. 100 als die Quadratzahl der 10 ist Symbol der Vollendung. So zeigt in Dantes ,,Divina Comedia“ (,,Göttliche Komödie“) die Hölle 9 Kreise und einen Vorhof, das Fegefeuer 9 Kreise und das irdische Paradies, das himmlische Paradies 9 Himmel und das Empyreum. Es ist wirklich lohnend, sich das Oberpleiser Kosmosbild auch im Hinblick auf die Zahlensymbolik zu betrachten. Eine erschöpfende Erklärung des Gesamtfeldes ist noch nicht möglich, da zu große Partien verloren und vergleichbare Bodenbeläge nicht bekannt sind. Bis heute ist nur die kosmologische Deutung der vier Zwickelrosetten wissen-schaftlich gesichert. Die Schriftfragmente der Zentralrosette geben Rätsel auf. So gibt es alleine für den in eine runde Fliese eingeschnittenen Buchstaben C eine große Zahl von Deutungsmöglichkeiten. Der Buchstabe C ist dasjenige Schriftzeichen unseres Alphabetes, das im Laufe der Zeit die meisten Änderungen seines Gebrauches erfahren hat. So war das C über lange Zeit zugleich auch für G und K gebräuchlich. Das lateinische C galt als Zahlzeichen 100 (im Mittelalter das Symbol der Vollendung), in den Gerichten bedeutete C auf den Stimmtäfelchen condemno = Verdammung. C steht als Einzelbuchstabe aber auch für cajus = Bräutigam, caput = Haupt, censor = Richter und collegium = Gemeinschaft. Bei den Neulateinern steht der Buchstabe C für Christus aber auch für carmen = Eides-Gebets-Gesetzesformel. C bedeutet caelestia = Astronomie, caelus = Himmelsgott, canis = Sternbild ,,großer Hund“ (bringt die heißeste Jahreszeit). C steht aber auch für die Tierkreiszeichen cancer = Sternbild Krebs, in das die Sonne am 21. Juni tritt (Süden-Sommerhitze) und capricornu = Steinbock. Die Erklärung des Gesamtfeldes bedarf sorgfältiger wissenschaftlicher Bearbeitung. Es wäre wünschenswert, dass sich Wissenschaftler dieser Aufgabe annähmen Zusammenfassung Das keramische Kosmosbild von Oberpleis ist in seiner Art bis heute ein einzig bekanntes Beispiel in Symbolik und Ausführung. Es zeigt das mittelalterliche Weltbild, wie es in den Codices (gebundene Handschriften) dargestellt ist. Das Makrokosmos – Mikrokosmos - Schema geht zurück auf die Vermittlung des Wissens und Denkens durch Erzbischof Isidor von Sevilla (geb. um 560, gest. 633). Seine Definition von Makrokosmos und Mikrokosmos gehörte im Mittelalter zum Lehr- und Lerngut der Klosterschulen. Auf den Oberpleiser Boden passt Kapitel 9 der Abhandlung ,,de natura rerum“ (von der Natur der Dinge) des Isidor von Sevilla: Die Welt ist das All insgesamt. Sie besteht aus Himmel und Erde. Über sie sagt der Apostel Paulus: ,,Denn die Gestalt dieser Welt vergeht.“ (1. Kor. 7,3). Im übernatür-lichen Sinne aber wird die Welt passender Weise als Mensch bezeichnet: Denn wie sie aus vier Elementen zusammengewachsen ist, so besteht er aus vier Säften (Temperamenten) und zwar in einem bestimmten gemischten Verhältnis. Deshalb haben die Alten den Menschen in einen Zusammenhang mit dem Bau der Welt gestellt, da ja auf griechisch die Welt Kosmos, der Mensch aber Mikrokosmos, das heißt, kleinere Welt genannt wird, besonders da ja auch die Schrift dem Begriff Welt den Begriff Sünder nahelegt, von denen gesagt ist: ,,Und die Welt erkannte ihn nicht.“ (Joh. 1,10). Literaturverzeichnis:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||